Vater Rhein als Mutter Israels

Kassibert am von J. Isaksen. Lesezeit: ungefähr 47 Minuten. Kommentar mailen

Inhalt

- 1. Von Elefanten und Mäusen

- 2. Von Palästen und Murmeln

- 3. Von Freud und Leid

- 4. Vom Hier und vom Dort

- 5. Von Heimweh und Zuwendung

2. Von Palästen und Murmeln

ZWEITE STATION Das Wetter ist immer noch schön. Nur ein paar Passanten werfen die Stirn in Falten, als sie die Worte von einem “Jüdischen Museum” und dem “Konstrukt” eines Kölner Stadtgefühls aufschnappen. Der Erzähler disponiert um, bleibt am Wasser – und legt aus, warum er die Umwidmung des beschlossenen Jüdischen Museums zu einem universalgeschichtlichen Museum der Stadtgeschichte für problematisch hält.

Isaak von Aachen ist längst abgegangen; aber er hat es mit seinem Kurzauftritt tatsächlich geschafft als erster Jude zu gelten, der die Bühne der deutschen Geschichte betrat. Das zu einem Zeitpunkt, als in Köln bereits ein halbes Jahrtausend zuvor eine römisch-kaiserliche Note jüdische Bürger erwähnte, die älteste Erwähnung von ansässigen Juden nördlich der Alpen. Fand vor Isaaks Mission keine nennenswerte Geschichte mit jüdischen Bezugspunkten statt? Oder ist es einfach der damals geltenden Chronistensicht zu schulden, dass jüdisches Leben außerhalb der maßgeblichen Historie stattfand? Eine Geschichtsschreibung, die von späteren Zeitaltern in Stein gemeißelt wurde, auch von der Moderne, und die so Eingang fand in die heiligen Tempel der Erinnerung – in die Museen.

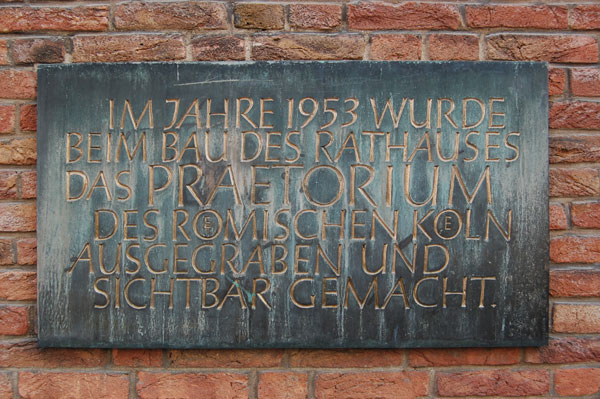

Wir tun uns schwer, diesen überkommenden Katalog der Geschichtswertung zu überarbeiten. Als nach dem Zweiten Weltkrieg das zwischenzeitlich überbaute Judenviertel im Zuge von Bauarbeiten am neuen Rathaus freigelegt wurde, kanonisierte man nur die Überreste des ebenfalls freigelegten, angrenzenden römischen Statthalterpalastes in einem Museum. Nicht ohne Stolz steht noch heute auf einer Tafel vor Ort geschrieben: Im Jahre 1953 wurde beim Bau des Rathauses das Praetorium des römischen Köln ausgegraben und sichtbar gemacht. Auf einem ganz anderen Blatt steht: Das jüdische Viertel mit Synagoge wurde zwar auch weitestgehend freigelegt, aber dann wieder unsichtbar gemacht – buchstäblich zugeschüttet, damit darüber ein Parkplatz entstehen konnte. Diese Spuren galten als nicht erhaltungswürdig, zumindest als nicht ausstellungswürdig. Jedoch haben die Archäologen von anno 1953 nachfolgenden Generationen die Chance gelassen, den Kanon der Musealisierung zu erweitern. Und diese Chance hat man in Köln jetzt: das Unsichtbare und das Verdrängte sichtbar zu machen; es hervorzugraben, hervorzuheben und auszustellen.

Wir sind heute weiter. Wir müssen ein Jüdisches Museum nicht mit fränkischen und römischen Artefakten aufwerten, damit es als ein vollwertiges Kölner Museum der Stadtgeschichte dasteht. Heute ist alles es wert, unvoreingenommen konservatorisch betrachtet zu werden. Wenn jetzt im Abfall der Synagoge die Knochen von unkoscherem Wildbret gefunden werden, dann erzählt uns das eine Geschichte von hohem kaiserlichen Besuch im Mittelalter, dessen Gastgeschenk man nicht schmähen wollte. Und wenn man unter den Dielen des Kinderzimmers der Rabbinerwohnung über fünfhundert Jahre alte Murmeln, Haarspängchen und das Skelett eines verirrten Kätzchens findet, dann ist das Geschichte genug, um Eingang zu finden in zeitgemäße museumspädagogische Konzepte. Das gilt genauso für das irgendwann im Mittelalter in den Sockel der Bima geritzte Namens-Graffito eines unbeaufsichtigten Hebräischschülers: »שמואל« lässt grüßen. Und – liebe Humanisten der alten Schule – das hehre Rom wird natürlich auch an jeder Ecke vorkommen; in der archäologischen Zone wandert man durch vielfältige Schichten. Köln hat jetzt bereits eine der ältesten nachgewiesenen Synagogen nördlich der Alpen; ob es gelingt so tief zu graben, dass sich zudem eine spätantike Nähe einer jüdischen Gemeinde zum römischen Statthalterpalast ergibt, ist eine überaus spannende Frage, aber im Resultat nicht maßgeblich für die von uns zu vergebene Bedeutung der Stätte.

»Fehlende jüdische Siedlungskontinuität«. Oder: Die Löcher, die der Hunne riss – wohl der äußere erst, dann immer wieder der innere. Aus der Nürnberger Weltchronik, 1493

Die archäologische Bestandsaufnahme ist lediglich eine Komponente bei der Bewertung von Geschichte. Wenn wir uns auf Erdarbeiten beschränken, und der jüdischen Geschichte aus vermeintlich spärlichen Funden eine Strick drehen, immerzu “fehlende Siedlungskontinuität” in den historischen städtischen Raum stellen, dann rieselt uns die menschliche Geschichte wie Sand zwischen den Fingern hindurch. Juden fanden hier Erwähnung, da war “der Deutsche” als solcher noch gar nicht erfunden, geschweige denn als Christ. Und was soll der Fetisch der Kontinuität? Die Römer fanden hier – und überall – ein Ende, die Franken auch; das Jüdische ließ man zwar regelmäßig verschwinden, aber es taucht dennoch immer wieder aufs Neue in der Stadtgeschichte auf; nach jedem Ende gab es irgendwann einen neuen kleinen Anfang. Rom hingegen ist schon lange untergegangen und wird auch nicht wiederauferstehen. Den Römern in Köln ging die Kontinuität nach Eroberung durch Germanen und Franken selbst in alten Zeiten gleich mehrmals abhanden. Kein Thema, aber warum wird gerade dem Jüdischen die Vertreibung und die Vernichtung noch als Fehlstelle vorgehalten? So, als wären durch beigefügte Abwesenheit – vorübergehend, aber immer wieder – stadthistorische Ansprüche verwirkt.

Der Kölner schaut in den Zauberspiegel der Geschichte und sieht sich in einer wundersamen Umgestaltung als Ubier, Römer, Franke, gar als halben Franzos’. Nur das Jüdische – das allzu lange als Zerrbild erschien – will er nicht ins Bild setzen, nicht als eigenständige Gestalt seiner selbst wahrnehmen; es verbleibt im toten Winkel der städtischen Selbstbetrachtung – die so nur zur gefälligen Selbstbespiegelung gereicht. Der Rathausplatz, seiner historischen Adresse Judengasse beraubt, wird zum blinden Fleck der Stadt.

Gingen wir nun hin und errichteten ein unterscheidungsloses Haus der Kölner Geschichte, mit den jüdischen Spuren im Keller, Römisches und Fränkisches darüber gestülpt, an der Fassade kein kleines Jod zu sehen, sondern nur ein großes vereinnahmendes “K” für Köln, dann werden wir dem empfindlichen genius loci der Stätte nicht gerecht. Wir können doch nicht hingehen und ultimativ fordern, dass das eigenständige Jüdische sich aufgeben muss – in der allzu oft randständig gelebten und kaum festgehalten Historie – um einem umfassenden Haus der Kölner Geschichte Platz zu machen. Dann findet das Jüdische auf ein Neues im Halbschatten statt, im Unsichtbaren – und wird anscheinend von vielen Kölnern nur so geduldet. Man kann sich fragen, warum der Gedanke an eine profilierte und eigenständige Ausstellung der jüdischen Historie so viel Widerstand weckt, gerade in Teilen der gehobenen Bürgerschaft der Stadt. Oder ist man lediglich blind vernetzt, und weiß im Detail nicht einmal, was man da tut? Ein Haus der Kölner Geschichte zu fordern, erscheint zunächst nicht verfänglich – dabei sagt man mit dieser Forderung am Ende auch, dass das beschlossene Jüdische Museum kein akzeptables Haus der Kölner Geschichte ist – kein Kölner Haus, das diesem Anspruch aus sich heraus genügt. Zudem hört es sich so an, als wolle man unbedingt auch das ausstellen, was man schon hinlänglich kennt – und was einem vertraut erscheint als eigene Geschichte. Ein Haus der Kölner Geschichte brächte also lediglich Selbstvergewisserung. Dabei hatten wir die Chance auf etwas Neues beschlossen; wahrlich kein Grund zum Fremdeln. Ein Jüdisches Museum kann uns den Blick eröffnen auf die frühe Diversität Kölner Lebens – jenseits herkömmlicher Stadtgeschichte, und sicher manchmal auch im Widerspruch zu dieser. Neue Jüdische Museen, das zeigt sich an vielen Standorten, bringen im besten Fall eine Erweiterung der bislang angebotenen Geschichts- und Identitätswahrnehmung mit sich.

Übrigens: Wissen Sie, was dabei herauskommt, wenn Sie falsch verstandenen hebräischen Monotheismus mit einer Prise klassischer Antike vermengen, römischem Universalrecht und griechischer Philosophie, dazu fränkischer Machtentfaltung auf dem Kontinent? Das unschuldige heilige Köln? Nein, die Rezeptur für das expansive Christentum des Schwerts und der Kanzel. Eine Rezeptur, die das Abendland erobert hat – und sich im Laufe des Mittelalters oft genug gegen die in Europa verstreuten Anhänger der jüdischen Mutterreligion wendete. Ich finde, man tut der jüdischen Geschichte Gewalt an, wenn man in der Betrachtungsanordnung ganz unsensibel die vom Judentum aufrechterhaltene Verweigerung gegen die in der Stadt so nachhaltig wirksame Universalisierung der jüdischen Glaubenswurzeln übergeht. Eine Einverleibung jüdischer Geschichte in ein Haus der allgemeinen Kölner Geschichte ist keine Wiedergutmachung für historisch wirksame Ausgrenzung – sondern eine Fortsetzung der Marginalisierung mit anderen Mitteln.

Einen wichtigen Grundsatz christlich-jüdischer Zusammenarbeit sollte man sich auch bei der Konzeption eines jüdischen Stadtmuseums immer vergegenwärtigen: Wir können das Jüdische in Gänze umarmen, weil es unsere christlichen Wurzeln ausmacht, und auch unsere Schuld und unsere Scham; während sich das Jüdische einer gänzlichen Assimilation verweigern muss, wenn es sich nicht – in der Urlogik christlicher Theologie – selbst abschaffen will. (Das Jüdische ist in dem Moment obsolet, wo es das Christliche in sich aufnimmt.) Ein Haus der Kölner Geschichte kann sich dem entsprechend aus den vielfältigen Teilen der großen Kölner Identität zusammensetzen und sich auch mit seinen jüdischen Anteilen schmücken – es ist dann aber definitiv kein Ausstellungsort eigenständiger jüdischer Geschichte mehr. So wie der Kölner Dom nicht als Hort von Jüdischem gelten kann, nur weil dort das bischöfliche Judenprivileg von 1266, eine Judensau-Darstellung aus der gleichen Zeit und die ewige Fratze jüdischer Verblendung auf Altarbildern zu finden sind. Und draußen im Gesims hockt ein betender Jude, das Haupt mit einem Gebetsschal bedeckt; er ist neben Höllenhunden ein weiterer Wasserspeier und übergibt sich bei Niederschlag aufs nahe Römisch-Germanische Museum; die armselige Kreatur krallt sich dabei mit Haxen ins Gemäuer, halb Schwein, halb Mensch. – Ist es nicht eine Kölner Unsitte, dass man geflissentlich hinwegsehen will über eigene historische Unschärfen, dass man “versöhnen” will, ohne vorher den Blick gehoben zu haben um sich einen ordentlichen Überblick zu verschaffen?

So wie schon immer galt, dass das Jüdische sich nicht der christlichen Kernaussage vom eingetroffenen Messias anschließen kann, ohne sich zu verlieren, so gilt dies nun auch für ein neues Goldenes Kalb, ein neues unmögliches Heilsbekenntnis, das aufgebaut wird – und zwar in Gestalt einer säkularen Mater Colonia, die hinwegnimmt alle Differenzen, dafür aber die bedingungslose historisierte Hingabe fordert, die Unterwerfung und die Aufgabe eines eigenen Hauses.

Natürlich kann man die Bima zerschlagen, aus der Synagoge eine christliche Marienkapelle machen – um am Ende dann noch einmal groß umzuwidmen und ein Haus des Karnevals der Kulturen auf den Ruinen zu errichten; aber spürt man denn gar nicht, dass in der großen musealen Zwangsumarmung das in der Historie immerzu Marginalisierte auf ein Neues gefährdet wird? Für das Jüdische ist es ein altes Trauma, dass auf der einen Seite bedingungslose Integration und Assimilation eingefordert wird – dass aber auf der anderen Seite das damit verbundene Versprechen auf gleichberechtigte Anerkennung nicht eingelöst wird. Der israelische Autor Yoram Kaniuk schreibt in seinem Roman “Der letzte Jude“, dass die Juden zwar vor den Deutschen in Köln am Rhein gewesen seien, und dass diese Kölner Juden, die Aschkenasim sich immer mit inniger Liebe an die deutsche Kultur geschmiegt hätten – dass man ihnen das aber nie mit Gegenliebe oder Anerkennung gedankt habe, ganz im Gegenteil.

Bemerkenswert ist, dass bereits im Vorfeld an der Wertigkeit möglicher Ausstellungsstücke eines Jüdischen Museums gezweifelt wird. Gesicherte Funde sind nichts wert, wenn wir nicht grundlegend davon überzeugt sind, dass die jüdische Geschichte in Köln eine ständige Ausstellung wert ist. Und hat sich in der Stadt denn jemals jemand dafür interessiert, inwieweit die Exponate des Kölner Sportmuseums oder des benachbarten Schokoladenmuseums von weltbewegender Relevanz sind? Jetzt scheint sich jedoch die halbe Stadt dazu berufen zu fühlen, nicht nur den Kader des FC zu zerpflücken – sondern auch noch als Kurator eines Museums aufzutreten, das bitteschön bloß kein jüdisches sein soll. Vor gar nicht so langer Zeit hat es Köln tatsächlich geschafft, einen Spieler aus der Stadt zu jagen, weil man ihn einfach nicht dulden wollte im Geißbockheim. Für die Konzipierung eines Museums ist diese vermeintliche Schwarmkompetenz wohl noch ungeeigneter, auch wenn sich in den Protest gegen den Bau eines alleinstehenden Jüdischen Museums so mancher kluger Kopf einreiht.

Dabei geht Museum heute anders. Wir können eine Kakaobohne in die Hand nehmen und ein ganzes Museum dazu bauen. Das von uns Ausgestellte gewinnt an Bedeutung. Und was wir nicht in unsere Betrachtung einbeziehen, lassen wir außer acht. Frei nach Marcel Duchamp könnte man sagen: Bedeutende Historie ist das, was wir ins Museum stellen. Und diese Auswahl des Ausgestellten ist eine freie Entscheidung. Wir müssen dem Jüdischen einen dezidierten Platz in unserer Geschichte einräumen. Ansonsten findet es für uns nicht statt. Die Spuren Roms lassen sich nicht leugnen; die jüdischen hingegen allzu leicht. Am Anfang muss eine bewusste programmatische Ausrichtung stehen, die dann in der kuratorischen Freiheit immer wieder neue Grenzen auslotet. Wer sich die konzeptionelle Arbeit eines Bernhard Purin in der Provinz, dann in Wien, Fürth und jetzt München einmal angeschaut hat, erkennt sehr schnell, dass es nicht immer darum gehen muss, ein muffiges Museum mit unbedingtem Stadtkolorit zu betreiben.

Man kann sich auch fragen, ob die Befürworter eines integralen Hauses der Kölner Geschichte grundsätzlich die Berechtigung von alleinstehenden Jüdischen Museen bezweifeln, oder ob es hier um einen Kölner Sonderweg gehen soll; ausgerechnet in der Stadt, die in Sachen jüdischer Geschichte ordentlich etwas zu bieten hat. Oder hat das geforderte Zurückschrauben von Jüdischem etwas damit zu tun, dass das Erleben einer allgemeinen Krise vorherrscht – und man einfach keine koschere Extrawurst mehr braten will? Dabei geht es gar nicht um Aufwendungen, die wir “ohne sozial und moralisch vertretbare Rechtfertigung” in fremde Rachen werfen, wie es bei Museumsgegnern heißt – nein, ein Jüdisches Museum ist etwas für uns Kölner. Und es ist unlauter, wenn man so tut, als würden in Stadtentwicklung investierte Gelder in einem direkten Transfer dem Sozialem entzogen. Natürlich ist Erinnerungsarbeit, Konservierung und museale Aufarbeitung abdingbar, aber wollen wir denn in der Krise all das aufgeben, was nicht unbedingt sein muss – die Kultur, die Kunst, die Geschichte? Führt nicht gerade Geschichtslosigkeit in eine Verschärfung der gesellschaftlichen Krise?

Das Tragische an der Abwehr eines Jüdischen Museums ist, dass gerade denen der Besuch einer Ausstellung von entsprechend aufgearbeiteter Geschichte gut tun würde, die an deren grundsätzlichen Berechtigung und Bedeutung zweifeln. Da ist die Angst – und der dadurch selbst befeuerte sekundäre Vorbehalt – dass eine Dauer-Exposition jüdischer Geschichte lediglich die eigene Schuld dokumentiert, beziehungsweise mit dem Hebel der Schuld erpresst werden soll. Die Exposition der jüdischen Geschichte zu verdrängen, die auch immer wieder eine Geschichte der Verdrängung ist, folgt dieser verängstigten Logik.

Die so nachhaltig eingeforderte “Denkpause” und der damit verbundene Baustopp für das Jüdische Museum hört sich nach den Maßstäben einer Zweierbeziehung wie eine alte Masche an: Ich sage nicht, dass ich dich endgültig nicht mehr will, sondern ich rede von einer Pause auf Zeit – zum “Innehalten und Besinnen”. (Als käme das planmäßige Bauen des Jüdischen Museums einem Akt besinnungsloser Fehlleitung gleich.) Die Rede vom der “Denkpause” geht immer dann mit perfiden Untertönen einher, wenn dabei auf einen einschleichenden Abgang gesetzt wird – gepaart mit der Scheu die harte Wahrheit auszusprechen. Im Fall derer, die des Jüdischen Museums überdrüssig sind, könnten sich ehrliche Worte so anhören: Die Sache zwischen uns ist eigentlich beschlossene Sache, aber ich will dich nicht mehr, liebes Jüdisches Museum; ich möchte mich umorientieren, irgendwie breiter aufstellen; ich sehe einfach nicht, was ich an dir habe – und was du mir noch zu bieten hättest; du liegst mir nur auf der Tasche; wenn du allerdings bereit bist, dein jüdisches Profil etwas weniger ausgeprägt zu betonen, wäre ich gegebenenfalls bereit, gnädig zu sein und dich unter einem anderen Namen nebenher laufen zu lassen.

Inhalt

- 1. Von Elefanten und Mäusen

- 2. Von Palästen und Murmeln

- 3. Von Freud und Leid

- 4. Vom Hier und vom Dort

- 5. Von Heimweh und Zuwendung